|

これは大変 役員給与を厳しく限定

|

|

06年度改正で賞与も損金に

手続きおこたると課税強化 |

|

| 菅隆徳税理士 |

06年の税制「改正」で、「役員賞与」が損金にできることになるなど役員に対する給与の扱いが大きく変わりました。ところが、新「役員給与」制度は複雑で不明な点も多く、期中に役員給与を増減額した場合や、税務当局への事前届出がない場合などは課税扱いされかねない大問題があります。税理士の菅隆徳さんに、問題点を伺いました。 |

◆何が大きく変わったのですか

菅 「改正」前の規定では、役員に対する給与を(1)報酬(2)賞与(3)退職給与と区分し、それぞれの性格に応じた取り扱いをしていました。役員報酬は、業務の対価として損金(費用)とし、賞与は利益の分与とみて損金不算入(費用にならない)、退職給与は報酬の後払いと在任中の利益の分与という2つの性格がありますが損金(費用)としてきました。役員に対する給与は、実務上は、定期定額のものは報酬、臨時のものは賞与というように支給形態で区分して処理していました。

5月1日に施行された新会社法では、決算での利益処分手続きがなくなりました。このため利益処分による役員賞与は廃止となりました。役員賞与は取締役の職務執行の対価として、発生時に費用とされることになりました。税法でもこれを受け入れるのを機会に、06年税制「改正」で、役員報酬(毎月支給)と役員賞与を一括して「役員給与」と規定、その範囲を厳しく限定して損金算入を認めるということになりました。逆に言うと、これに該当しないものは、社長に支払った報酬であっても「役員給与」として認めず、損金不算入にするという、いわば全面的な見直し「改正」がおこなわれました。

◆社長給与の決め方が問題になりそうですね

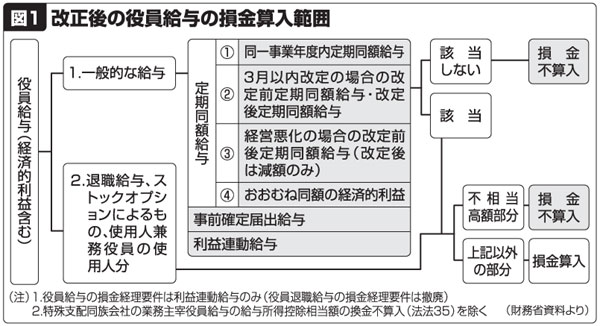

菅 「役員給与」として認められるのは次の3つです。(1)「定期同額給与」(毎月同額支給の従来の役員報酬)(2)「事前確定届出給与」(事前に税務署長に届け出た「賞与」)(3)利益連動給与(大企業だけに認められる役員賞与)です(図1参照)。中小業者にとっては(1)と(2)が該当します。ところが(1)と(2)のそれぞれにさらに厳しい条件がついていますので要注意です。 |

|

定期同額給与(従前の報酬)の金額改訂は期首から3ヵ月以内

◆定期同額給与とは

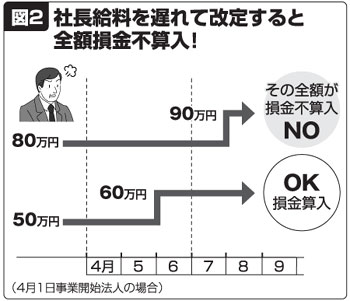

菅 「定期同額給与」ですが、毎月の役員報酬は同じ金額で継続しなければなりません。金額改定する場合は期首から3カ月以内に限られます。

期の途中に改定した場合には「定期同額」ではないので、その全額が「役員給与」に該当しないものとして損金不算入になってしまいます(図2)。したがって、社長給料の改定ができるのは期首から3カ月以内です。減額できるのは、その法人の経営の状況が著しく悪化したことなどに限られていますのでこれも注意が必要です。 |

|

事前確定届出給与(賞与)は税務署長への事前届出が必要

◆事前確定届出給与ってなんですか

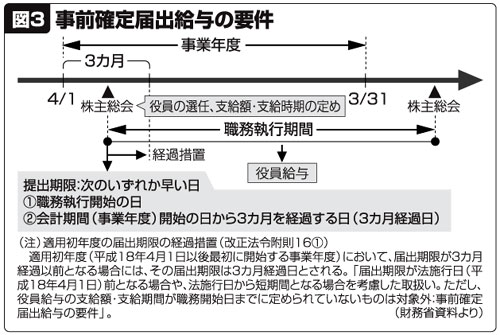

菅 「事前確定届出給与」は、いちいち事前に税務署長に届け出しなければなりません。届け出期日は役員の職務執行開始の日(株主総会後)と、期首から3カ月経過日とのいずれか早い日となっています(図3)。届け出た金額と異なる金額を支給した場合には減額支給した場合でも、その全額が損金不算入になってしまいますから重大です。

◆既存の中小業者にとっては相当な改悪ですね

菅 新会社法施行が中小企業税制の改悪の引き金になっているとの感は否めません。

これと同じようなことに、今年春の税制「改正」で大きな問題になった、一部の同族会社への法人課税(特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入ともいう)があります。

新会社法では、資本金1円でも会社の設立ができるようになりましたが、政府は「節税目的の法人成りの増加を抑えるため」といってこの課税を強行成立させました。

これは、同族会社の社長の給料の給与所得控除相当分を会社の経費として認めず、その分を会社の利益に上乗せして課税するというものです。

既存の中小企業、同族会社に増税を押し付けるだけでなく、節税目的でない法人にも課税することになり、社会的に大きな批判が広がっています。 |

|

中小法人に対する新たな課税強化

◆東京商工会議所も国税当局を批判していますね

菅 東京商工会議所が7月に「特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置」に関する要望として、国税当局に全面的な批判を発表しました。要点は、▽対象は財務省発表の5〜6万社にとどまらない。既存の一般企業への影響が大きい▽税務当局は本措置の対象から外れる対策は容易だというが、その対策自体が経営上のリスクを負わせるもので、本来、株主・役員構成、役員給与の決定に税制が関与すべきでない▽給与所得控除という個人所得税の概念を法人税に持ち込み、法人税・所得税の法体系を歪めた▽昨年12月中旬の「与党税制改正大綱」で初めて公表され、本措置に対する納税者の納得性は低く、現行の税制改正のシステムに対する不信感を招いた‐などです。その他の団体からも批判が相次いでいます(左の注)。

◆中小法人への課税強化ですね

菅 税務当局は、中小企業、同族会社は「条件を緩めると安易な法人成りや、賞与、報酬の増額で所得はゼロになる」という根強い考えがあります。新会社法の施行で会社の設立をあおる一方で、役員賞与の損金算入や法人成りの増加による税収の減少、留保金課税の緩和による税収の減少に対して、中小法人を「個人とみなして課税する」やり方の導入、既存の同族会社の課税強化で対応しようという、中小法人に対する新たな課税強化です。

課税への対策とともに、こうした不当な税制の廃止をめざす運動が求められています。 |

(注)平成19年度税制改正意見・要望書で「特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入制度」への反対意見相い次ぐ

▽日本税理士連合会

当面の措置として、法律の適用停止も含め、対象会社・適用除外要件の大幅な見直しが必要である。

▽日本公認会計士協会

理論的裏付けはなく、法人における租税理論からかい離するもの。企業会計と税制を一致させる見地からも容認できない。

▽東京税理士会

特殊支配同族会社の役員報酬とそれ以外の法人の役員報酬について、同じ報酬でありながら税負担に差別を設け、資金的裏付けのない給与所得控除相当額を法人所得と認定するものであり、ひいては、中小企業の法人格を税法上否定するようなもの。 |

| |

|

|