全国商工団体連合会(全商連)付属・中小商工業研究所は3月19日、「下請事業者の価格転嫁・価格(単価)交渉緊急アンケート」のまとめを公表しました。今通常国会で、下請代金支払遅延等防止法および下請中小企業振興法の一部改正案が上程されており、アンケートは、原材料費・燃料費の高騰や労務費の上昇が続く中、価格転嫁や価格交渉の実態を、国会での法案審議に合わせて政府に示すため、取り組んだもの。2月7~28日、民主商工会(民商)会員の①製造・加工業等②運送業③建設・建築業―の263社(者)が回答しました。

緊急アンケート結果を公表 全商連付属・中小商工業研究所

労務費の上昇分 価格転嫁進まず

回答者の内訳は、「1次下請け」=56.3%、「2次下請け」=27.8%、「3次下請け以下」=15.9%でした。原材料と燃料費の上昇分の価格転嫁は、「すべてできている」=9.0%、「ある程度できている」=43.2%、「あまりできていない」=35.5%、「まったくできていない」=12.4%です。一方、労務費(人件費)の上昇分の価格転嫁は、「すべてできている」=7.2%、「ある程度できている」=24.9%、「あまりできていない」=45.6%、「まったくできていない」=22.4%であり、原材料や燃料費の上昇分よりも、労務費の上昇分の価格転嫁が進んでいません。

また、下請け階層が下になるほど、価格転嫁が難しくなっています。改正法案の概要を説明する政府資料には、「発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる『構造的な価格転嫁』の実現を図っていくことが重要」と明記されており、実効性ある法改正が必要です。

従業者(2月1日現在)がいる下請け事業者は167社(者)で、事業主本人を除く家族従業者は累計220人、家族以外の従業者は累計530人です。

労働者の賃上げ原資の確保には、売り上げの増加と労務費の価格転嫁が重要ですが、労務費の上昇分の価格転嫁が「あまりできていない」「まったくできていない」場合、下請け事業者の5割が「事業主や家族従業者(役員)の給与を削って」賃上げ原資を捻出しています。中には、労働者の就業時間を短くしたり(11.5%)、労働者を減らしたり(7.7%)して原資を確保せざるを得ない下請け事業者もいます。今後も続く賃上げ上昇圧力に、どれだけの下請け事業者が耐えられるのか、懸念されます。

6割が仕事減を懸念し交渉せず

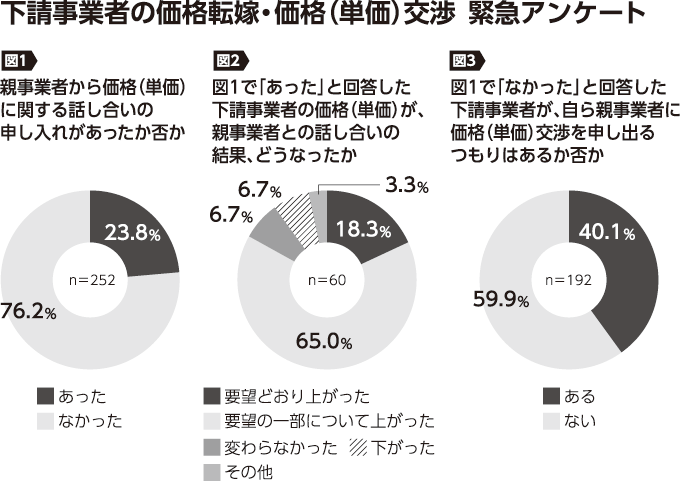

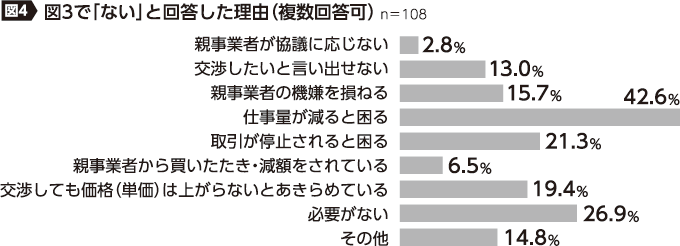

親事業者から価格(単価)に関する話し合いの申し入れがなかったケースは76 .2%、申し入れがあった場合、8割を超える下請け事業者が、「要望どおり」もしくは「一部について」価格(単価)が上がっています。一方、下請け事業者が自ら親事業者に価格交渉を申し出るつもりが「ない」は約6割に上り、その理由は「仕事量が減ると困る」(42.6%)が最多です。

自由記述では、資本金1千万円超の親事業者との取引について「一度合意した金額の再度の値引き交渉がある場合がある」(製造・加工業等)や「原料代が上がっているのに、単価を上げない会社もある」(同)など値引き交渉や価格の据え置きの実態も明らかになっています。公正な取引環境の確立は喫緊の課題です。

03-3987-4391

03-3987-4391