京都府商工団体連合会(京商連)は先ごろ、フリーランス新法の学習会をオンライン併用で開催。会場に11人が参加し、Zoomで5カ所から視聴されました。

京都第一法律事務所の尾﨑文紀弁護士から同法の内容や問題点を学びました。

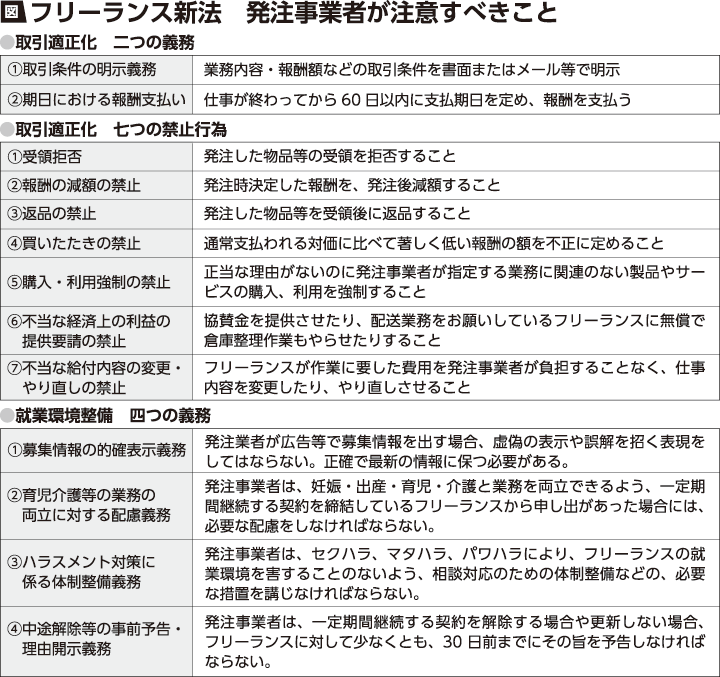

尾﨑弁護士はまず、①フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化を図る②フリーランスの就業環境の整備を図る―という法の二つの目的を説明。適用範囲について「ある特定の業種だけに限定されるのでなく、『自分は中小業者・個人事業主で、フリーランスではない』と思っていても、従業員のいない多くの中小業者が、この法律の対象となる」と解説。発注事業者の「二つの義務」と「七つの禁止行為」や、就業環境整備での「四つの義務」を説明しました。

尾﨑弁護士は「実態は労働者なのに、フリーランスとして扱われ、権利侵害が拡大する懸念がある」とし「発注事業者とフリーランスとの間で歴然とした力関係の差がある下で、発注事業者の違法行為を正していけるのか疑問だ。取引停止になれば死活問題だ」と実効性に疑問を投げかけました。「取引条件に、例えば『上記業務のほかそれに付随する業務』といったことが書かれれば、無償の労働を強いられかねない」と注意を喚起しました。

参加者からは「育児介護等への配慮義務があるが、こうしたことを担うのは、現状では女性だ。発注事業者が女性に業務委託せず、男性を選択することになる。ジェンダー・ギャップを拡大することになるのではないか」「雇用保険には育児や介護に休業補償があるが、国民健康保険(国保)にはない。業者にも休業補償制度がなければ、問題は解決しない。制度を作らせる運動が必要だ」などの意見が出されました。

尾﨑弁護士は「この法律は実施されたばかり。どのように運用されていくのか注視する必要がある。これを悪法にさせないことが大切だ」と強調しました。

03-3987-4391

03-3987-4391