今回は、所得控除のうち配偶者控除・配偶者特別控除、ひとり親控除を説明します。

配偶者控除は、一定以下の所得である配偶者がいる場合に、家族単位での最低生活費を保障するためなどの理由で扶養控除から独立する形で創設されたものです。控除額は38万円です。

基礎控除や扶養控除と共に憲法25条(生存権)の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する制度の一つとされていますが、その観点から考えると控除額は小さ過ぎます。

配偶者控除を受けられる条件は①納税者と生計を一にしている配偶者で②配偶者自身の合計所得が48万円以下―の場合です。

世間で言われている「103万の壁」とは、所得税法上での扶養控除の対象となるか、外れるかの境目のことを言います。

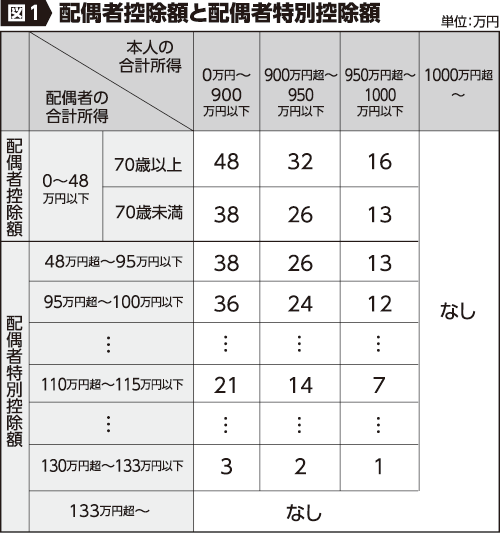

配偶者の合計所得が48万円を超えると、所得金額133万円以下(給与収入だけの目安は201万円)までは、配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます(図1の左下の項目)。なお、扶養控除の場合には、合計所得金額が48万円を超えると、控除額はゼロになってしまいます。現在、扶養控除について改正が検討されています。

配偶者特別控除を受けるに当たっては、本人の合計所得金額による基準もありますので注意が必要です(図1の表の上部の項目)。

なお、所得税法上でいう配偶者とは、民法上での配偶者、つまり婚姻関係にある配偶者に限られます。同性婚やパートナーシップの同居人には認められませんが、今後は柔軟な対応がなされるかもしれません。

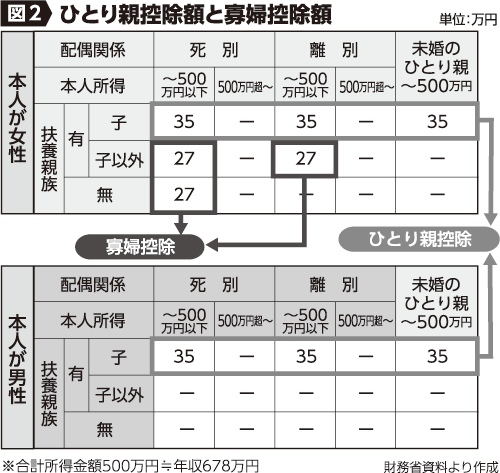

次に、ひとり親控除です。ひとり親控除を受けられる条件は①本人が婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかではない場合であって②生計を一にする子を有していること(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない子で総所得48万円以下)③本人の合計所得が500万円以下であること④事実上婚姻関係と認められる人がいないこと―の全てに該当することです。

ひとり親控除と寡婦控除の控除額については、図2をご覧ください。

所得金額調整控除(最大25万円)についても、年間850万円を超える給与収入がある人や給与収入と年金収入の両方がある人は、その適用を検討する必要があります。

最後に、基礎控除や給与所得控除の金額について改定が行われそうですが、事業者に対して、ほとんど減税効果のない内容も検討されています。3・13重税反対全国統一行動などを通して、個人事業者が実感できる減税を求めていきましょう。

>> 確定申告のワンポイントアドバイス①「早めに準備を始めよう」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス②「消費税申告の注意点」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス③「節税のアドバイス」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス④「白色申告と青色申告」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス⑤「電子帳簿保存法について」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス⑥「所得税の計算方法【概要】」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス⑦「事業経費と家事消費(家事費)」

>> 確定申告のワンポイントアドバイス⑧「社会保険料控除と医療費控除」

03-3987-4391

03-3987-4391